Latest Story

Latest Story

「土から生まれるような言葉を書いていきたい」 「庭ブックス」の銭谷侑さんが千葉県・一宮町で見つけた自然のリズム

「土から生まれるような言葉を書いていきたい」、そんな思いから銭谷侑さんは夫婦で千葉県・一宮町に小さな出版社「庭ブックス」を設立しました。今年2月には「庭ブックス」にとって初となるエッセイ集『ことばの育休』を発売しました。一年間の育休生活の合間に書き続けた40編のエッセイに加えて、「書く育休のすすめ」「妻のあとがき」を収め、まさに土から生まれたようなエピソードを自ら綴っています。

一宮町では約300坪の敷地の一角に3坪ほどの小屋を建て、「庭ブックス」の創作の拠点にしています。200坪ほどある庭は、完璧に整えることはせず、自生する植物たちと共に過ごしています。いまは2歳半の子どもとの時間が中心で、自然の手入れよりも、子育てという“もうひとつの自然”に日々向き合っています。今回、銭谷侑さんに一宮町での日々の暮らしや「庭ブックス」のこれからについて話を伺いました。

■一宮町への移住と創作の転機

私は北海道で生まれ、仙台で育ちました。一宮町にはそれまで縁もゆかりもなく、初めてこの土地を訪れたときも、明確な目的があったわけではありません。ただ、東京を離れた暮らしの方が面白いかもしれないという直感があり、日本全国を妻と旅しながら、まずは一宮町の隣町・いすみに仮住まいをすることにしました。その後、導かれるようにして、一宮町のこの場所に移り住みました。

実際に移住してみると、東京とはまったく異なるリズムと空気に包まれていることを実感しました。東京では「人間が人間のために作ったモノ」に囲まれ、情報のスピードや効率に追われがちでした。でも、今は違います。ここには人の手が加わっていない世界が多くあり、庭や里山で虫、生き物と触れ合う時間が私の視野を大きく広げてくれました。海や山と行き来することで、自分が作る言葉やモノも、人間的というよりどこか自然のリズムに寄っていくような気がしています。

■パートナーとしての庭

この町は、全国的にはサーフスポットとして知られていますが、「庭ブックス」があるのは、海というより、山の気配が近い里山のふもとです。私は、こうしたはざまに身を置くことが創造的であると感じています。海と山、その両方が共存する場所に身を置くことで、自分の中のいろいろな感覚が重なり合い、新しい創造の土壌が生まれるのです。

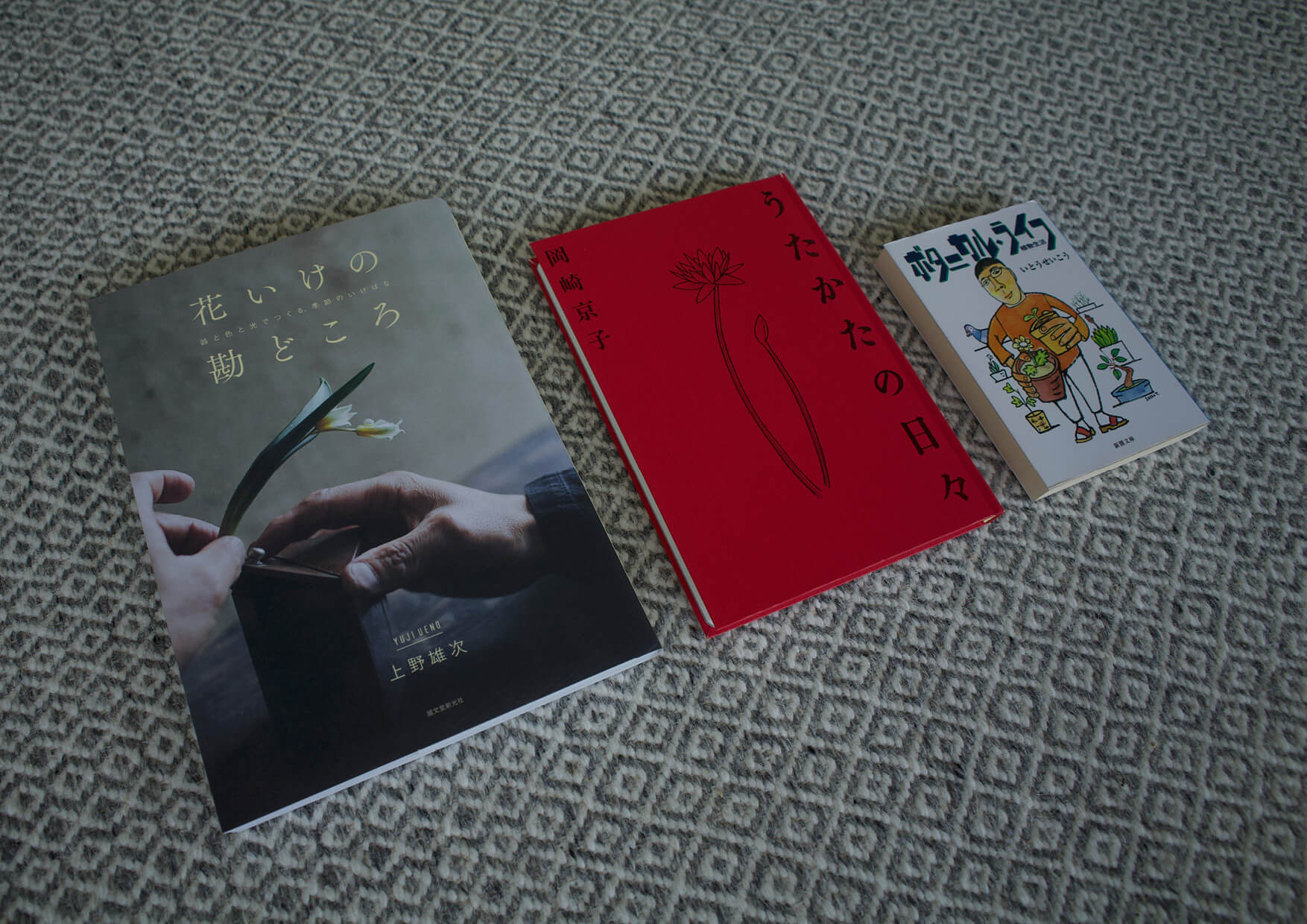

「庭ブックス」の小屋の周りには200坪ほどの庭が広がっています。昔の作家たちがそうだったように、言葉にはリズムと余白が必要です。それを探求するパートナーとして、私には庭があります。今は2歳半の子どもと過ごす日々が優先で、庭の手入れは手が回らないことも多いです。自然のままに任せている庭は、思い通りに整うことはありませんが、その方がむしろ自然に近いのかもしれません。母屋で仕事をする日もあれば、小屋で過ごす日もあり、猫のように日当たりを求めて移動しながら、言葉と共に生きています。

■人間の世界だけが「すべて」ではない

養老孟司さんや宮崎駿さんが語るように、人間の世界ばかりに意識が向くと、生物的な感性が失われていきます。虫や草花の話が聞こえなくなると、人間以外のリズムに気づけなくなってしまいます。人間の世界だけがすべてではないと気づいたとき、自分の存在にも安心感が生まれるのではないでしょうか。人間の世界の中で、自分の居場所が見つからないと感じることは、誰にでもあると思います。でも、人間の世界だけが「すべて」ではないと知っているだけで、気持ちは異なります。自然の中に自分の居場所を見出すことができるかもしれません。AIではなく、身体を持つ人間にしかできないこと、それが非言語のインプットであり、それこそが創造の源なのかもしれません。

それは、息子が遊んでいる姿を見ても感じることです。人工のおもちゃを与えてもすぐに飽きてしまうのですが、庭や海に連れて行くと落ちている枝や石で自分なりの遊び方を思いついて、ずっと遊んでいるのです。自然にあるものの中から遊びを発明する、そんな姿を見るたびに、創造性というのは人間が作ったものよりも、むしろ自然の偶然性の中でこそ育まれるのだと感じます。

■書くことは癒すこと

「庭ブックス」は、ただ本をつくるだけの場所ではありません。昨年、駅前にあった唯一の書店が閉店し、一宮町から書店が消えてしまいました。「庭ブックス」は、小屋をシェアライブラリーとして公開する取り組みをときおり行っています。2,000冊以上の蔵書をただ自分のために置くのではなく、地域や子どもたちのために開放することで、本を通じて人と人がつながる場を育てていきたいと考えています。

また、書くことは、私にとってケアでもあります。自分自身を癒し、整える時間です。今後は、「書くこと」と「リトリート」を組み合わせたプロジェクトも展開してみたいと思っています。書くという行為そのものが、自分自身を癒すリトリートになる、そんな本も作れたらと考えています。昔の作家たちが年齢を重ねて庭仕事を始めたように、庭と向き合う中で変わっていく言葉を集めて、本にしたいという構想もあります。韓国では「文学とケア」をテーマにした学部ができていると聞きます。言葉は、書くことで癒される人にとって、大きな力を持つのだと思います。

■言葉があふれる時代に

移住当初は、正直なところ何もかもが怖かった。山には毒蛇もいます。庭を歩くのもおそるおそる。でも、耳を澄ませば、自分の感覚が研ぎ澄まされていくのがわかるようになりました。都会では決して得られない「生き物としてのスイッチ」が入った感覚です。それは、危機感ではなく、むしろ創造性のスイッチでした。言葉があふれる時代にあって、非言語なものに触れることが、かえって豊かな言葉を育ててくれるのです。

都心にいた頃、すべてを言語で考え、言語で表現していた私は、やがてその言葉に強度がなくなっていることに気づきました。強度のある言葉は技術では生まれません。大きなベクトル、社会に対する眼差しが宿ることで初めて言葉は消費されず、人の心に残るものになると感じています。だから今、あえて言葉にならないものと共に生きることが、自分の言葉を育てる一番の道なのだと感じています。自然の中に身を置くことで、言葉がより深く、より太くなった実感があります。

この町では、古くから太陽や海と密接に関わる祭りがあります。神輿を担いで海の中に入っていくという、とても象徴的な行事です。昔の日本人は、祭りという非日常を通して、自然のリズムとつながり、それを日常に持ち帰っていたのではないでしょうか。「庭ブックス」も自然のリズムとつながり、土から生まれたような言葉をこれからも紡ぎ出していきたいと思っています。

プロフィール:「庭ブックス」

「土から生まれるようなことば」を育てる、かぞく出版社です。夫婦実験ユニット「the Tandem」の事業として、2025年に誕生しました。本をつくり届けるだけではなく、庭や小屋を使ったイベントやワークショップなども開催していきます。住所は非公開。

『ことばの育休』

著者:銭谷侑

刊行日:2025年2月28日

判型:B6変形(174mm-117mm 厚さ14mm)

頁数:208ページ

定価:1,980円

購入先はこちら

Latest Story

Latest Story

TAG

- ##PlantPitty(1)

- ##さとう植物店(1)

- ##ツキヒホシ(1)

- ##宇宙樹(2)

- ##撫子(1)

- ##星と植物とわたしたち(2)

- ##星詠み(1)

- ##花曼荼羅(1)

- ##花有子(1)

- ##茅ヶ崎(1)

- ##萩(1)

- #art of garden(1)

- #CosmicTree(2)

- #cotogotobooks(1)

- #evam eva yamanashi(1)

- #genten(1)

- #goldwin(1)

- #hermes(1)

- #KURKKU FIELDS(1)

- #Licaco(1)

- #taishoji(1)

- #todaysspecial(1)

- #アーユルヴェーダ(1)

- #アトリエ・ミッチェ・キョウト(1)

- #イイノナホ(1)

- #エヴァム エヴァ(1)

- #エルメス(1)

- #おくり屋(1)

- #ガーベラ(2)

- #ガイアシンフォニー(1)

- #かたくり(1)

- #カフェ(1)

- #クリスマスローズ(1)

- #シクラメン(1)

- #タネト(1)

- #ドリス・ヴァン・ノッテン(1)

- #ハーブ(3)

- #ハナミズキ(1)

- #ヘルジアンウッド(1)

- #ミモザ(1)

- #ミレット(1)

- #モモ(1)

- #レストラン(1)

- #一宮町(1)

- #三森製茶(1)

- #中村俊月(1)

- #京都(13)

- #京都市京セラ美術館(1)

- #八ヶ岳(1)

- #円卓(1)

- #北欧(1)

- #千葉県(2)

- #古典に咲く花(9)

- #古墳(2)

- #吉谷桂子(1)

- #地中図書館(1)

- #地球交響曲(1)

- #塚本こなみ(1)

- #大原(1)

- #大阪府(2)

- #女郎花(1)

- #富士山(1)

- #富山県(1)

- #小室山古墳(1)

- #山野アンダーソン陽子(1)

- #岡田美術館(1)

- #幾星(1)

- #庄本彩美(1)

- #庭ブックス(1)

- #捩花(1)

- #映画(3)

- #月野木若菜(12)

- #木更津市(1)

- #木村綾子(1)

- #松(1)

- #桃草舎(1)

- #桔梗(1)

- #梅(1)

- #椿(1)

- #横倉山自然の森博物館(1)

- #水野優子(1)

- #津堂城山古墳(1)

- #無印良品(1)

- #熊本(1)

- #田山淳朗(1)

- #益子町(1)

- #直島(1)

- #種(1)

- #竹村眞一(2)

- #箱根(1)

- #紅葉(1)

- #細尾(1)

- #細川亜衣(1)

- #織田浩彰(1)

- #育種家(1)

- #花器(2)

- #花旅日記(1)

- #茶葉(1)

- #菊池友来(1)

- #薬草酒(1)

- #藤(1)

- #郡麻江(2)

- #長崎(1)

- #長野(1)

- #阿蘇(1)

- #阿蘇(1)

- #音吹畑(1)

- #鹿児島県(1)

- #鹿屋市(1)

- #龍村仁(1)